El viaje del cronista.

- Nancy Arias

- 5 jun 2020

- 14 Min. de lectura

Una planificación transmedia de Lengua y Literatura de tercer año ciclo básico (2019)

¡Es un viaje, profe!

Esta es una planificación anual del espacio curricular Lengua y Literatura en la que se propone a los estudiantes un viaje a través de diversas plataformas, textos, juegos, experiencias con las que se encontrarán a lo largo del año para llegar a su destino: un libro de crónicas y obtener la mayor recompensa: aprobar la materia.

Fundamentación

Es un hecho que la tecnología atraviesa nuestras vidas. En particular las TIC nos configuran como usuarios, modelan nuestros hábitos de consumo y nuestra gestión de la comunicación. Según Henry Jenkins nos toca llevar adelante nuestra existencia en el ciberespacio, donde una nueva ecología de medios es posible en el marco de la convergencia de una serie de tecnologías, aplicaciones, habilidades y voluntades de una inteligencia colectiva. Negar esto sería necio. Sin embargo en las escuelas (lugar por antonomasia del simulacro) muchas veces se pretende que la configuración de la sociedad actual sea la del siglo pasado (o aún peor, la del anterior). Esta negación sólo pone a la escuela en un lugar fuera del mundo, aislandola de la vida social y de la realidad donde estudiantes y docentes llevamos adelante nuestras existencias. Sin embargo aceptar “las cuestiones del siglo” no significa adoptar una mirada tecnófila, “integrada” que no ponga en discusión aquellos aspectos nocivos para los seres humanos. Éric Sadin, un filósofo francés, nos alerta sobre los peligros de lo que él llama la Silicolonización, la “industria de la vida” frente a la cual las personas nos quedamos sin formas de resistencia frente al capitalismo más salvaje y feroz que intenta monetizar todos los flujos de la vida, en sus palabras:

El liberalismo de fines del siglo XX, igual que la naturaleza, sentía horror al vacío y se acomodaba a ello bien o mal, esforzándose, pese a todo, por colmarlo. El tecnolibertarismo anula ese vacío, suprimiendo todo espacio vacante y haciendo realidad el sueño último del capitalismo histórico: lanzarse al asalto de la vida, de toda la vida. La recolección permanente de datos relativos a nuestros gestos amenaza a largo plazo la actividad del marketing, que da testimonio de la distancia entre el productor y el consumidor, que pronto dejará lugar a la formulación de ofertas que se traerán, en tiempo real, a los flujos de la existencia.

Lo cierto es que vivimos en un mundo que cambia con una velocidad nunca antes vista: sólo mi generación es capaz de reconocer el sonido de un viejo módem conectándose a internet vía telefónica, un floppy disk o por qué en el administrador de archivos de Windows las unidades de disco comienzan con la letra C. Vivimos hoy atravesados por la tecnología y los medios de comunicación en sus nuevas y renovadas formas ocupan gran tiempo de nuestra existencia. En ese nuevo ecosistema mediático, paradigma que tiene su raíz en los estudios de Mcluhan sobre la ecología de medios, donde los medios de comunicación aparecen “evolucionados”, interactuando y cambiando a cada vez mayor velocidad, es donde el metamedio informático, en palabras de Lev Manovich (2012), se caracteriza por una expansividad permanente que influye en las técnicas de conocimiento de la humanidad: “Convertir todo en datos y usar algoritmos para analizarlos cambia lo que significa conocer algo (...) hablamos de una epistemología del software”. Los modos que asume el aprendizaje en la sociedad del conocimiento atravesada por la cibercultura son novedosos y diversos. Nuestros estudiantes no están aprendiendo de la misma manera que lo hacía nuestra generación y las anteriores. Esto representa un desafío para las didácticas. Habitualmente en las escuelas sucede que la enseñanza tiene más “del allí y entonces que del aquí y ahora”. De alguna manera aún los docentes más noveles y entusiastas, al ingresar a las aulas asumen rápidamente el “habitus escolar” reproduciendo “lo que debe hacerse en el aula” que en general tiene más que ver con su propia biografía como estudiantes que con sus saberes docentes, asumiendo así una posición cómoda que resulta por demás incómoda y que sólo sirve para incrementar el grado de simulacro de lo escolar. Los modos en que se crea, se recrea y circula el conocimiento en la sociedad red resultan en la necesidad de pensar una epistemología que no esté centrada exclusivamente en el sujeto que conoce ni en el objeto conocido sino que sea parte de un conciente/inconciente colectivo. En definitiva, conocemos hoy a través de diversas interfaces (más o menos transparentes), imbricados en la cultura colaborativa (ya no sólo humana, pensemos por ejemplo en la inteligencia artificial o en la realidad aumentada) y en este contexto generamos, compartimos, refutamos conocimiento. ¿Cómo podemos pensar entonces en una escuela alejada de este universo transmedia, digital, colaborativo y atravesado por el cambio constante? Encontramos en las palabras de Carlos Scolari un camino posible: ¿Se puede pasar de una pedagogía de la enunciación que encuentra su correlato en el broadcasting a una pedagogía de la participación que halla el suyo en la comunicación transmedia y el networking? El autor dice que:

El Alfabetismo Transmedia parte de una lectura diferente de la realidad de los adolescentes, la cual amplía y complementa los postulados del alfabetismo mediático con otras preguntas de investigación y propuestas de intervención. El Alfabetismo Transmedia se focaliza en lo que los jóvenes están haciendo con los medios y los considera prosumidores (productores + consumidores), personas potencialmente capaces de generar y compartir contenidos de diferentes tipos y niveles de complejidad.

Sin embargo, es necesario advertir que esta lógica transmedia se ha acoplado a la lógica de la cotidianeidad, es decir que ha invadido (como un virus, como un gas, como una mascota o un niño que se adueña de la casa) nuestra vida laboral, amorosa, familiar, económica, política, en fin todos los aspectos de la vida social y privada de las personas. Las formas que asume, en el marco de esta invasión, la apropiación de los tecnomedios por parte de los diversos grupos sociales se ve predeterminada por el poder de las grandes empresas dueñas de los datos y las tecnologías y por el propio uso que las personas hacen de las pantallas; “de la noche a la mañana, el 95% de los sujetos que estudiamos pasó a tener un sensor de sí mismo 24 horas al día. Los biólogos siempre dijeron “eso no es ciencia, no tienen datos. Pero ellos no saben dónde están las ballenas en el mar. Hoy nosotros sí sabemos dónde están las personas, pero también sabemos qué compran, qué comen, cuándo duermen, cuáles son sus amigos, sus ideas políticas, su vida social”, dice Martin Hilbert, experto en big data. Todos portamos todo el tiempo una fuente inagotable de datos, cuyo valor ponen en evidencia los hechos en torno al escándalo de Cambridge Analytica que mostró al mundo el poder de los dueños de los datos, no sólo de intervenir en los mercados sino de poner en jaque las libertades de los ciudadanos y los sistemas democráticos de los países.

Dice Scolari que cada tecnología contiene una filosofía sobre cómo la gente usa su mente, su cuerpo, sobre cómo modifica el mundo. Las tecnologías tienden a crear ambientes que conllevan ciertas reglas, ciertos órdenes de poder y sobre todo implican la convivencia de diversas especies tecnológicas dentro de cada “burbuja”. En la época de lo digital, la cibercultura sienta sus bases en la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad. Es en este ecosistema comunicacional donde la colaboración entre usuarios, la cultura colaborativa, los contenidos generados por el usuario nos permiten pensar una educación transmedia. Y en este marco, el tráfico de mensajes que la comunicación transmedia pretende gestionar, no sólo precisa canales, sino cuerpos y mentes que expandan el relato base, lo intervengan, lo distorsionen, se lo apropien, lo cuenten, lo interpreten, lo pongan en escena. Aquí habría que acudir a los conceptos de performatividad en tanto acción corporizada, como lo explica Judith Butler: “(...) los cuerpos, en las reuniones, dicen que no son prescindibles, aunque no articulen palabra” He aquí la riqueza de la escuela como lugar de encuentro de esos cuerpos, de esos cuerpos infantiles y juveniles que sometemos a la inmovilidad, que disciplinamos a los habitus escolares y que aún así guardan la posibilidad del contacto, del encuentro, de la interacción y del diálogo. Axel Rivas decía que como nunca tenemos una gran cantidad de población incluida dentro las aulas pero ellos no quieren aprender lo que tenemos para enseñarles. Esta paradoja de la escuela actual nos enfrenta a la necesidad de actualizar no ya el rol de la escuela sino el paradigma mismo que se encuentra en las bases de los sistemas educativos.

La posibilidad que brinda el alfabetismo transmedia para contrarrestar la automatización de la recepción vuelve a la escuela un lugar estratégico. Por eso pensamos en diseñar experiencias educativas donde los estudiantes tengan un papel activo y desarrollen las competencias comunicacionales que los nuevos tiempos requieren. “Esta virtualidad es nuestra realidad” dice Castells refiriéndose a las nuevas configuraciones de la sociedad actual en tanto sociedad red y es en esa realidad donde la escuela como institución debe aportar la mirada crítica, las herramientas necesarias para que las personas puedan no sólo desenvolverse sino empoderarse frente al creciente poder de las compañías tecnológicas y los sistemas sociotécnicos que ellas crean.

En este punto pensar una educación transmedia supone una decisión ética de quienes trabajamos en las escuelas. Esta nueva perspectiva que viene desde el mundo del marketing, nos ubica en el rol de consumidores que deben ser continuamente conminados a continuar consumiendo. Trasladar sin más ese paradigma a la educación es sumamente nocivo para el desarrollo de una ciudadanía plena, en el marco de la inclusión y la ampliación de derechos. Por esto resulta imperativo que la escuela (como el software) “tome el mando” y comience a trabajar activamente con las TIC, a apropiarse de ellas desde una mirada elucidada y no sólo a pasteurizarlas (en palabras de Scolari y Piscitelli) para que pasen el filtro de lo escolarmente aceptable. Encontramos en los estudios realizados por la Dra. Susana Morales sobre el paradigma de la apropiación una respuesta a estos interrogantes. Dentro de los procesos de apropiación, la profesora nos habla de

Las prácticas a través de las cuales los sujetos (individual y colectivamente, desde las organizaciones sociales, políticas y sindicales), habiendo realizado una elucidación crítica acerca de los condicionamientos económicos, tecnológicos, sociales e ideológicos que acompañan la presencia de los medios de comunicación y las TIC existentes en su contexto inmediato y los discursos que ellos vehiculizan, expresan en la creación y uso de nuevos medios y discursos, su deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, convicciones e intereses, en el marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva. (Morales, 2009)

En definitiva, la escuela debe reconocer su importancia en la alfabetización digital y aceptar el desafío de ser el espacio donde el encuentro para enseñar y aprender sucede presencial y colectivamente en un mundo cada vez más individualista, virtual y competitivo. En el medio del ciberespacio (ese inconsciente colectivo), la escuela como lugar de reunión físico, afectuoso, cotidiano, se presenta como la posibilidad real del encuentro de la comunidad.

Como docentes no podemos permitir que el mercado marque el paso de las políticas educativas, no debemos volvernos reproductores de la lógica de este hipercapitalismo que sólo está ampliando desigualdades y concentrando riqueza en cada vez menos manos. Encontrar el equilibrio entre preparar a la comunidad educativa para disputar sentido en el ciberespacio y entrenarlos (a la moda del coaching) para ser consumidores cada vez más dependientes del mercado y menos autónomos en la toma de decisiones vitales, presenta un desafío para los sistemas educativos de todos los países y en ese punto la pedagogía latinoamericana desde la mirada de la educación popular con Freire y la educomunicación en el sentido de Huergo, tienen mucho que aportar.

El viaje del cronista.

Toda ciudad tiene postales secretas grabadas en la memoria de sus habitantes. Postales que, para los demás, pueden ser insignificantes o inaprensibles. A veces son rincones o huellas que sobreviven en lo alto de una fachada que parece fuera del tiempo, que por algún motivo inexplicable se mantienen a salvo y todavía no desaparecieron reemplazadas por algún edificio o una cervecería artesanal. Uno pasa, entonces -a veces distraído o apurado-, y esa ciudad que sobrevive en secreto por debajo de la ciudad visible se asoma por un instante como un espejismo fugaz. Ese rincón, esa huella fuera del tiempo es, por un segundo, un punto donde el pasado y el presente confluyen en simultáneo. A veces sigo de largo. Pero a veces empiezo a imaginar un mapa interminable mientras planto, con precisión, banderas del recuerdo. Y entonces algo extraño y maravilloso se pone en marcha para siempre.

Javier Nuñez. El mapa imposible. (2018)

Durante el año escolar cada estudiante de Lengua y Literatura de Tercer año se convertirá en un cronista en busca de una historia de la ciudad para contar. Para lograrlo deberá emprender un viaje a través de diversas estaciones donde irá recolectando datos, entrevistando protagonistas, investigando y registrando todo aquello que considere de valor para su misión: escribir una crónica que se publicará en una Antología llamada “La ciudad contada” y lograr así la recompensa final: aprobar la materia.

Objetivos

• Privilegiar una dinámica de trabajo áulico colaborativo y de intercambio entre los participantes. • Implementar situaciones comunicativas significativas que permitan desarrollar las capacidades de la oralidad, la lectura y la escritura, así como la resolución de situaciones problemáticas por medio del uso de la lengua. • Formar una comunidad de hablantes (lectores-escritores) que puedan dar cuenta de un uso reflexivo de la lengua y los textos. • Ampliar, incorporar y sistematizar repertorios léxicos y apropiarse de estrategias para la revisión y corrección de textos escritos. • Reconocer las características específicas y los recursos propios de los textos expositivos como medio de enseñanza y aprendizaje. • Registrar la información relevante y reelaborarla mediante la producción de textos propios. • Desarrollar habilidades respecto de la comunicación eficaz de narraciones sobre la realidad inmediata a los jóvenes. • Participar en situaciones de lectura, producción e intercambio de textos de opinión en diferentes soportes y con propósitos diversos. • Desarrollar las capacidades relacionadas al pensamiento crítico y creativo y al trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.

¿Por qué la crónica?

América se hizo por sus crónicas, dice Martín Caparrós y dobla la apuesta afirmando que la crónica “es el más sudaca de los géneros”. Según Pedro Lemebel escribir una crónica es un gesto político: “hacer grafitti en el diario, cuentar, sacar cuentas sobre una realidad ausente, sumergida por el cambiante acontecer de la paranoia urbana”.

El cronista construye un mundo frente a nuestros ojos. Ese mundo es el mundo cotidiano que transitamos todos los días pero la lente particular de su mirada lo vuelve extraño, nuevo. Es por esta construcción que elegimos la crónica como eje vertebrador de este proyecto transmedia.

Este género, además de ser parte de los aprendizajes y contenidos fundamentales del espacio curricular Lengua y Literatura de tercer año, nos permite desarrollar distintas capacidades, poner en juego una serie de saberes y destrezas que ya forman parte de las competencias culturales de nuestros estudiantes.Contar una historia, encontrar esa historia de la ciudad que está esperando ser contada y poner en marcha las habilidades lingüísticas necesarias para capturarla y ponerla a volar bajo la pluma (o las teclas) de estudiantes de 14 o 15 años es un desafío que nos permite implementar en las aulas experiencias de aprendizaje significativas.

El cronista se toma su tiempo, hurga en el pasado, cambia el foco y ocupa los márgenes (Caparrós). Esta relación de la crónica con el tiempo nos permite que los estudiantes emprendan un viaje, que visiten diversas estaciones para recabar información, registrarla y luego decidir qué y cómo hacer uso de esa información. En este recorrido se abordarán los aprendizajes y contenidos fundamentales correspondientes a Lengua y literatura de tercer año del Ciclo Básico. Esperamos de esta manera invitar a nuestros estudiantes a formar parte de una comunidad de hablantes que pueda dar cuenta de un uso reflexivo de la lengua y los textos.

Esperamos que el diseño de esta experiencia educativa provea a nuestros estudiantes de las herramientas necesarias para focalizar una historia, hacer los zoom in y los zoom out que permitan, en palabras de Leila Guerreiro: ver en lo que todos miran algo que no todos ven. Pretendemos que experimenten el trabajo de campo, la investigación, el arte de preguntar, el vértigo de la página en blanco, las decisiones y pormenores del oficio de escribir.

Una planificación transmedia.

Por definición planificar significa pensar secuencialmente. Elegir un camino, diseñar un recorrido. Planificar transmedialmente requiere abandonar la idea de un solo camino posible y guionar en 360 grados ya que múltiples experiencias sucederán simultáneamente en diversos territorios y tiempos. Una experiencia educativa transmedia requiere el desarrollo de planificaciones que den cuenta de los entramados de posibilidades; que exploren nuevas formas de organización discursiva; que permitan, a la manera que Anahí Lovato lo propone para los guiones transmedia: “organizar el flujo de información y sus interconexiones”. En una planificación transmedia la narrativa (canon) existe no como una secuencia, sino como una red de posibilidades que docentes y estudiantes pueden activar de distintas maneras y a la que se suman los contenidos generados por los usuarios (fandom). Escribir una planificación transmedia supone crear un pequeño universo en el que se desarrollará la experiencia educativa, pero a diferencia de una escritura tradicional, el resultado final será una mixtura de autorías, de ideas, un entramado de posibilidades cuyos límites no son precisos. José Luis Orihuela lo planteaba refiriéndose a las narrativas interactivas: “La posibilidad de que el lector pueda modificar el contenido y la forma de una obra de ficción, decidir trayectorias de lectura, configurar personajes o participar como un personaje dentro del universo de ficción, plantea la transferencia de algunas de las competencias que tradicionalmente han definido al autor-narrador, hacia el lector, quien parcialmente asume funciones de autoría en la medida en que es copartícipe en el proceso de construcción de ese universo.” En este sentido, la pluralidad de voces, la reconfiguración de las tradicionales funciones de enunciación del discurso pedagógico y un mayor grado de compromiso de los usuarios en la constitución del universo transmedia nos permiten pensar que la educación transmedia (esto que Scolari sugiere de pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación) es un camino posible para la tan ansiada calidad educativa.

Participación de los usuarios

Los estudiantes participarán de las actividades propuestas durante el año según el cronograma de plataformas. Mediante su participación en esta experiencia se espera que se apropien de los aprendizajes que plantea el espacio curricular Lengua y Literatura de tercer año del Ciclo básico de manera eficiente y atractiva.

Plataformas

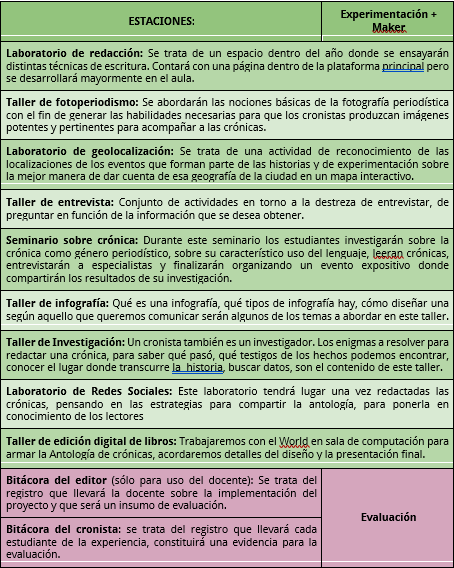

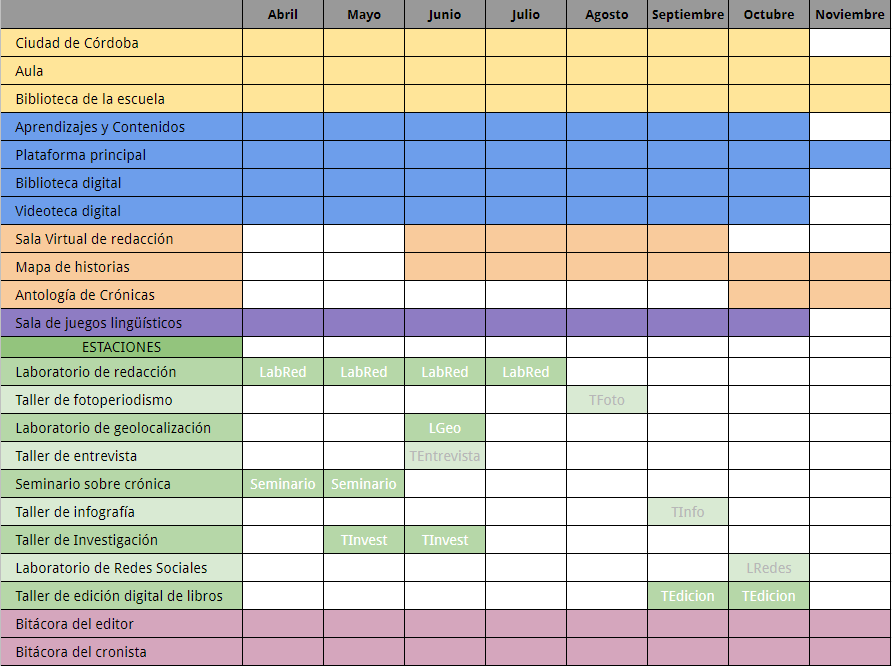

Cronograma de Plataformas

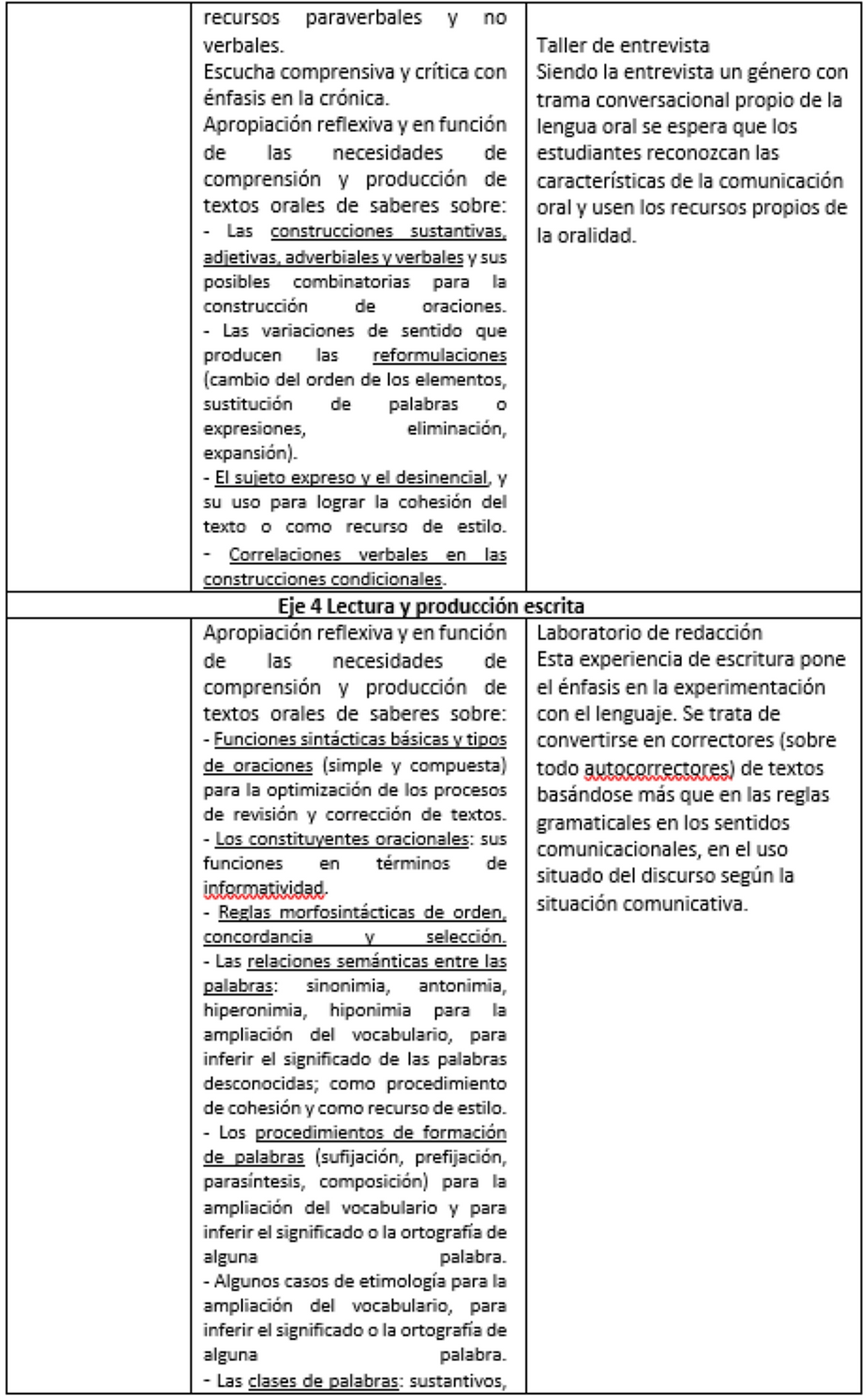

Aprendizajes y experiencias

Criterios de Evaluación

La planificación didáctica es el instrumento por medio del cual el docente organiza y sistematiza su práctica educativa, articulando contenido, actividades, opciones metodológicas, estrategias, recursos, espacios y tiempos. La planificación es un proceso dinámico y constante que se cristalizará en un plan de lo que se desea que suceda, en vistas a qué finalidades y de qué manera se llevará adelante la tarea docente. Es decir que en base a las preguntas ¿qué enseñamos? (Aprendizajes y contenidos), ¿Para qué? (Objetivos) y ¿cómo? (Formatos pedagógicos y actividades) se construye un guión conjetural sujeto a continuas modificaciones durante el año lectivo. Es posible por lo tanto pensar desde una perspectiva transmedia de la planificación, en el diseño de experiencias educativas que den lugar a aprendizajes más significativos. Esta perspectiva permite además pensar nuevos enfoques y criterios de evaluación y por lo tanto diseñar instrumentos que permitan monitorear y acreditar el proceso de aprendizaje. La inclusión de contenidos generados por los estudiantes y el proceso de participación de cada estudiante-usuario en las diversas extensiones del universo transmedia habilitan una evaluación realmente procesual, de desarrollo que permita ajustar estratégicamente ese guión conjetural del que hablábamos al principio, en función de lograr un mejor aprendizaje.

En cada estación los estudiantes deberán buscar sus recompensas que se traducen en puntos (notas) específicos de cada estación pero que además aportarán evidencias para la integración final. Estas notas parciales responderán a cada uno de los ejes previstos en el nuevo Régimen Académico al que pertenece la escuela de aplicación (el IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera).

Bibliografía

Butler, J. (2017) Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea (1ª edición). Barcelona: Paidós Básica.

Castells, Manuel (2005). La era de la información: economía, sociedad y cultura, Volumen 1. Siglo veintiuno editores.

Irigaray, F. Lovato,A. Producciones transmedia de no ficción. Análisis, experiencias y tecnologías - 1a ed. - Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2015. Libro digital, PDF

Manovich, Lev (2012). El software toma el mando. Traducción de Software Takes Command (versión del 30 de septiembre de 2012, publicada bajo licencia Creative Commons en manovich.net) por Everardo Reyes-García.

Morales, S. (2013): Apropiación tecno-mediática: el capitalismo en su encrucijada, en Morales, S. y Loyola, M.I.: Apropiación tecno-mediática: aportes para su análisis. Imago Mundi, Bs. As.

ORIHUELA, José Luis (1999) “El narrador en ficción interactiva. El jardinero y el laberinto” en Quién cuenta la historia. Estudios sobre el narrador en los relatos de ficción y no ficción, publicado por Ediciones Eunate, AAVV, Pamplona, 1999.

PAJARES TOSCA, Susana (1997) "Las posibilidades de la narrativa hipertextual", Espéculo, 6, julio-octubre. (http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm)

Rivas, Axel (2014) Revivir las aulas: un libro para cambiar la educación. Debate.

Scolari, Carlos (Ed.) Adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas. Aprovechando las competencias transmedia de los jóvenes en el aula. TRANSLITERACY H2020 Research and Innovation Actions. Marzo de 2018 Disponible en: Transmedialiteracy.org

Comments